環境学と私

このコーナーでは、環境学研究科の教員や修了生がそれぞれの関心や出来事について広く語りかけます。

環境学と下出隼吉

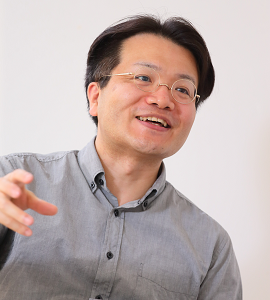

社会環境学専攻 社会学講座

上村 泰裕 准教授

本教員のプロフィール

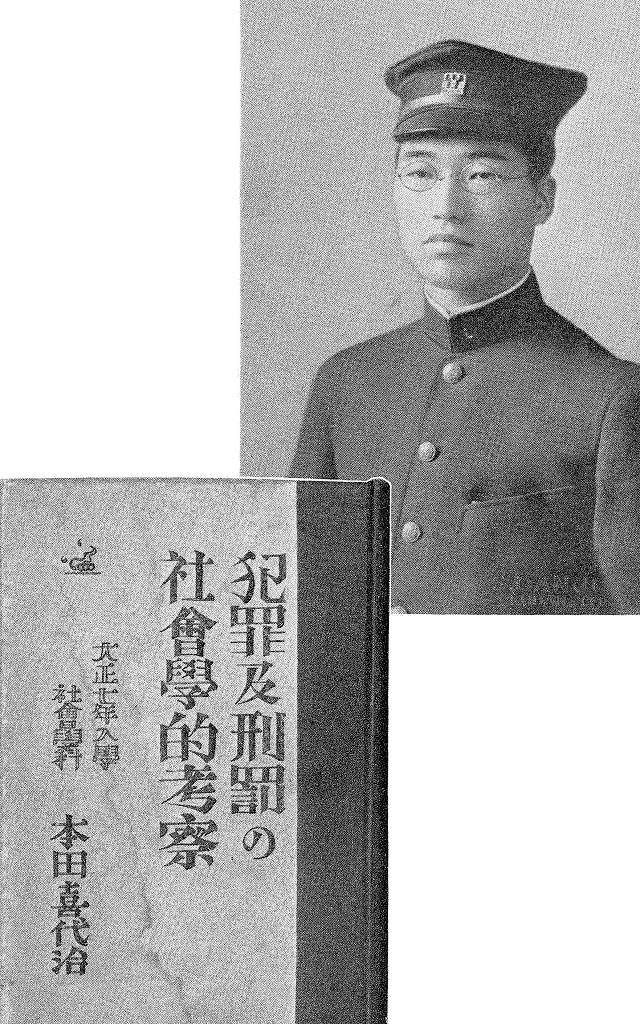

私の所属している日本社会学会は、2024年に創立百周年を迎えました。百年前の学会創立に尽力したのが、名古屋出身の下出隼吉(しもいで・じゅんきち、1897~1931)です。下出は、東京帝国大学文学部社会学科を卒業して副手に採用されたばかりの若い研究者でした。彼が仲間とともに月刊『社会学雑誌』を創刊したことが、今日まで続く学会の始まりです。彼は諸大学の教授を訪問し、雑誌の賛助員になってくれるよう依頼しました。一年先輩でのちに名古屋大学の初代教授となる※本田喜代治(1896~1972)も同行し、「下出君の交渉ぶりは多くを言わずして要領を得たものだ」との※証言を残しています。

ここで紹介したいのは、下出の※卒業論文「消費の社会的妥当性とその基調」(1923年)です。下出は次のように言います。➀人間にとって大事なのは消費なのに、資本主義のせいで生産が自己目的になっている。金持ちの消費が悪趣味になる一方、貧乏人は必需品も買えない。➁人間の生活に真に必要なものは何かを研究し、社会的に妥当な衣食住の標準を定めよう。すべての人が社会的に妥当な消費を享受できるようにしたい。➂生活を合理化して贅沢を改め、廃品を再利用し、消費を共同化すれば、無理に生産を増やさなくても今より文化的で心豊かな社会を実現できるはずだ。――

近年、SDGs(持続可能な開発目標)が掲げられ、環境保護と社会正義の両立が課題とされています。英国の社会政策学者イアン・ゴフは※「平等主義的な必要充足経済」を唱え、気候危機を乗り越えるには、炭素排出につながる贅沢を抑制する一方、誰もが必要とするサービスは無料で提供すべきだと主張しています。百年前の下出の卒業論文とも響き合う提案です。

じつは社会学に進学した30年あまり前、下出の姪にあたる榊文子さん(夫君は榊米一郎・名古屋大学名誉教授。電子顕微鏡学の泰斗でした)から下出の名前を聞きました。私の祖母が榊さんの友人で、「日本の社会学を作った下出隼吉を知っているか」との伝言を受けたのです。その時は若くして亡くなった下出のことを知らなかったのですが、今回、学会誌の特集「日本社会学会の百年」を担当したのをきっかけに長年の宿題に答えることができました。

※ 外部ウェブサイトへ移動します

(かみむら やすひろ)